也论校服的“守恒”与“突变”

很多人注意到,当下普遍存在的丑陋校服,不但在给中国教育的形象打折,也会对学生的心理蒙上一层阴影。由此联想到的,是陕西一中学在校园活动中出现的“日本鬼子方阵”(部分学生穿日军侵华军装)和某高校“汉服学位服”“民国女生服”等雷人的现象。

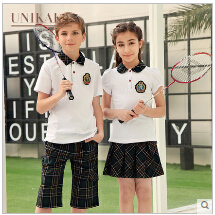

“衣饰”或“服装”,在中国传统文化中占有很重要的地位。很多人都听过“人靠衣装,佛靠金装”的俗语,却很少留到“衣”“装”只是一个人的外在面,真正反映一个人内在的,是“服”(在字源学中,“月”代表“肉”,“服”的本意是贴身的内衣)。因此,即便从最浅层的含义看,校服,不管是日常所用,还是特殊时段的象征(如军训、毕业、大型活动等),都是一校形象之窗口,如此重要的LOGO,理当慎重;若往深处说,一件合格的校服,势必体现一所学校内在的精神气质和历史积淀,兼具着“个性化”和“稳定性”的双重优势,岂能盲目跟风或朝三暮四?

但奇怪的是,这种双重优势非但没能“得兼”,反倒成了任人指摘的把柄。一方面,举目四望,全国的中小学校服几乎都是清一色地遵循“守恒”原则:设计僵化、式样呆板、用料粗劣,不但地域之间几无差别,连年代的变换也较为少见(90年代开始,运动装一统天下)。“天下皆知美之为美,斯恶已”,长期的审美疲劳已沦成审丑疲劳,淹没在同质化——乃至劣质化的校服海洋中,学校的教育主张、办学追求和个性特质完全被忽略,更遑论其精神面貌和多元生态。另一方面,在学校或者学生可以自主选择时,校服的“突变”式转型,如同某种强烈的心理补偿机制,又成为另一种没有底线和原则的狂欢,以至伦理和常识不断被突破,娱乐化、庸俗化的过度解构,令校服失去了本该有的定位和意义。

于是,围绕着校服的“守恒”和“突变”,我们不禁要问,其背后的机制是怎样的,破解之道又在何处? 作为对比,我们不妨参照一下国外的情况:日本的校服,比较关注细节,无论是审美还是实用性,都明显带有民族文化特征,包括动漫、电影、MV中都可以见到校服的元素;英国的校服则透着股贵族的气质,且一套校服价值不菲,无论设计,用料,制作,都属上乘,连时装界都曾刮起过“学院风”。

不难看出,无论英日,他们的校服都具有相当的开放性,市场、政策、社会、文化,都相支持和包容。其实,我们久遭诟病的校服,它的囚徒困境在于自上而下的封闭和压制。从制度层面上看,校服依然作为一种权力意志,受到种种限制,无论是市场,还是校方、学生,均未做好自由竞争和当家做主的准备,而这种不完备的机制又势必留下了寻租空间和腐败余地,所谓校服的“低劣化”就在所难免。况且,当现有的制度框架和利益链条一旦形成,其巨大的惯性会让所有的既得利益方“同仇敌忾”,任何改革都必将阻力重重。

从心理上说,几年前曾有学校试图“破冰”,但遭遇的最大障碍竟是来自于家长:“男生穿得太英俊女生穿得太漂亮,会容易早恋,而面对中高考压力,早恋是脱垮成绩的杀手。”在如此悲催的利益算计中,在对应试失败的普遍恐惧中,心理关或许是很多人都过不了的。这从侧面也反映出,为什么那么多学校一面喜欢打疲劳战,喜欢激昂宣誓,一面又做保守主义者,坚持“祖宗之法”——即使校服的式样太老,做工太差,也能涛声依旧。

最后是文化。当教育以实利为目标,以绩效为手段,以数字为“硬道理”时,人人都处于一种汲汲的,甚至多少有些恐慌的状态时,他们会在潜移默化中变得短视、争利和自私;一旦环境允许,他们又会报复性地消费和挥霍(比如校服的“异化”)。这样一种文化,教育创新将很难找到合适的土壤,而校服的最佳状态则是维持现状。

因此,当我们透视校服的“守恒”与“突变”时,其投射的恰恰这个时代的教育伦理和价值诉求。如果从改善的角度说,除了制度的完善,更重要的是,我们对校服的定位和意义,对教育的理解和实践,还需要有更多的思考和勇气。